Newsroom

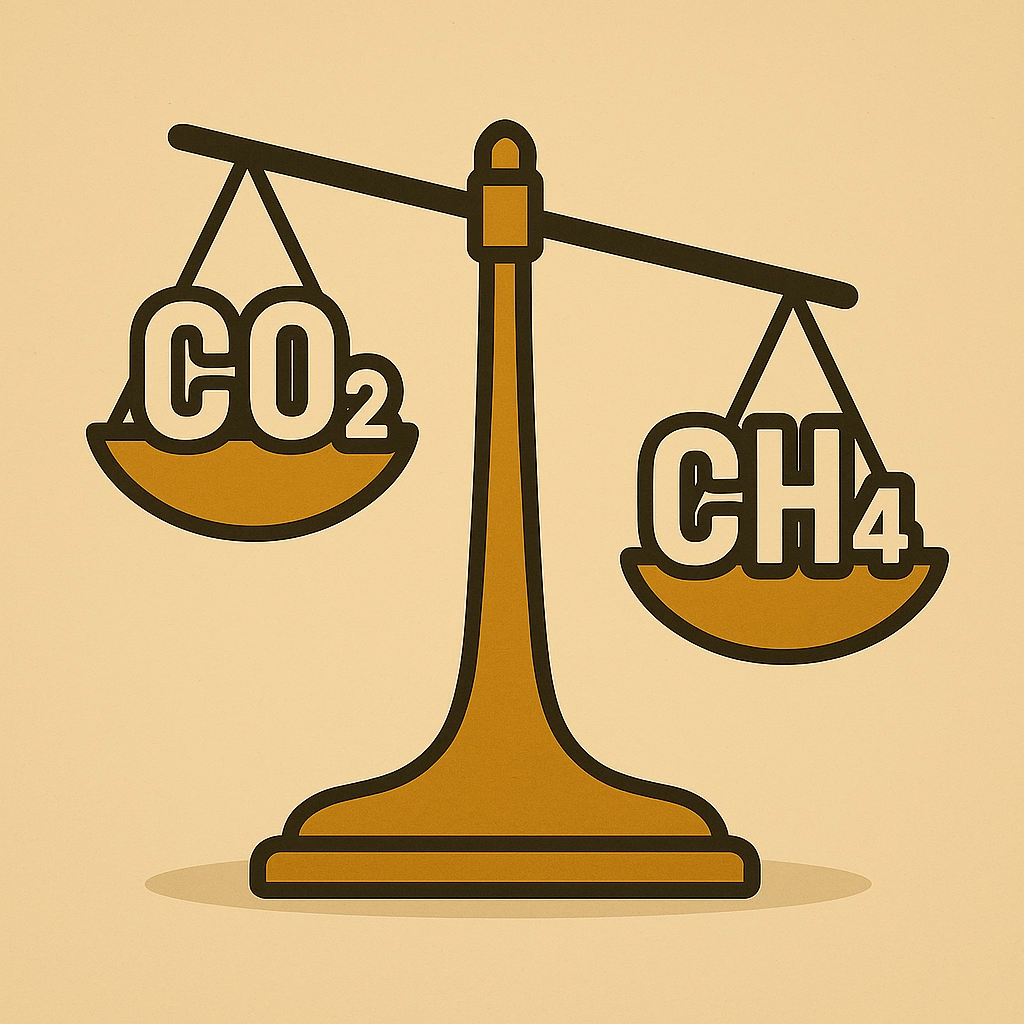

온실가스 담당자라면 한번쯤 마주할, CH₄ 28배 vs 81배 논란

전과정 영향평가(LCIA)의 중요성은, CO₂와 CH₄의 관계 하나면 설명이 끝납니다.

메테인이 기후변화에 미치는 영향이 이산화탄소의 몇 배인지 알고 계시나요?

25배 부근으로 알고 계시는 분들이 많으실 것이고, 80배 가량으로 생각하셨던 분들도 계실 것입니다. 모두 맞습니다.

25 ~30도 아니고 25~80배까지 달라질 수 있다니… 그래서 농축산업 혹은 천연가스 관련 산업과 같이 메테인을 상대적으로 많이 배출하는 산업은, 메테인의 영향을 25배로 보느냐, 80배로 보느냐에 따라 LCA 결과가 출렁거리는 상황이 발생하기도 합니다.

그러니 LCA를 수행하거나 LCA 결과를 활용하는 입장이라면, ‘이 결과가 메테인을 25배로 보고 구한 것인지, 80배로 보고 구한 것인지’ 반드시 알고 결과를 해석해야겠죠? ‘전과정 영향평가 = LCA 소프트웨어가 알아서 해주는 것’이라 생각하셨다면 특히나 이번 글에 주목해주세요! 계산은 프로그램에게 맡기더라도, 방법론의 의미를 알고 선택하는 것은 어디까지나 연구자의 판단에 달려 있습니다.

전과정 영향평가의 방대한 내용 중에서도, LCA를 이해하고 보고서를 해석하는 데 필요한 핵심 내용을 알맞게 담았습니다. 하나씩 정복해봅시다! 🚩

CO₂를 기후변화로 연결지어 해석하기

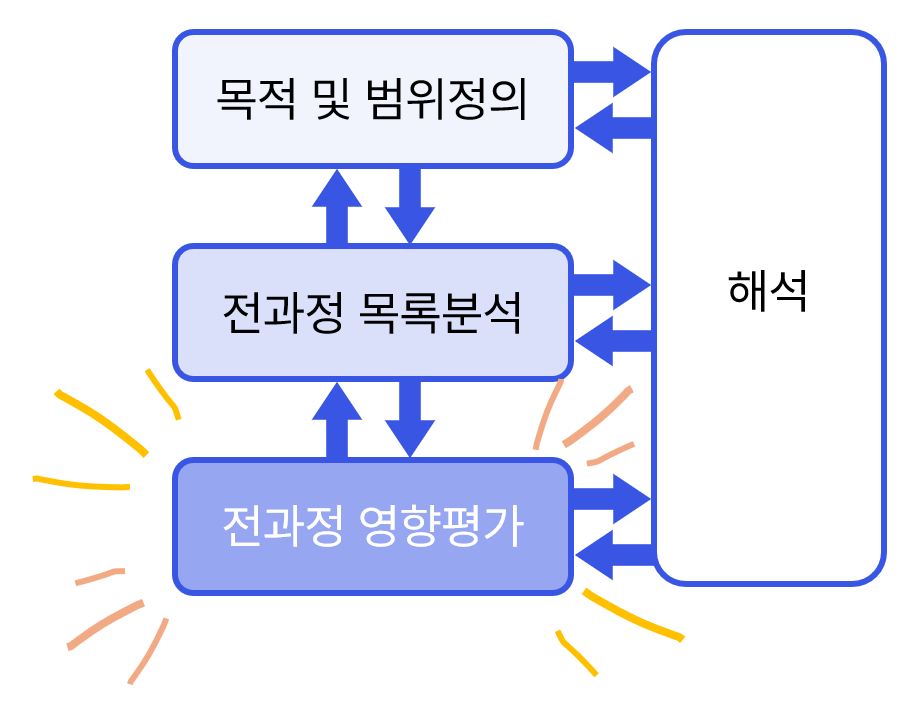

전과정 영향평가는 LCA의 4가지 단계 중 3번째에 해당하는 단계입니다. 숫자에 불과하던 투입량과 배출량은, 이 단계에서 ‘기후변화’, ‘산성화’. ‘자원 고갈’이라는 이름을 갖게 됩니다.

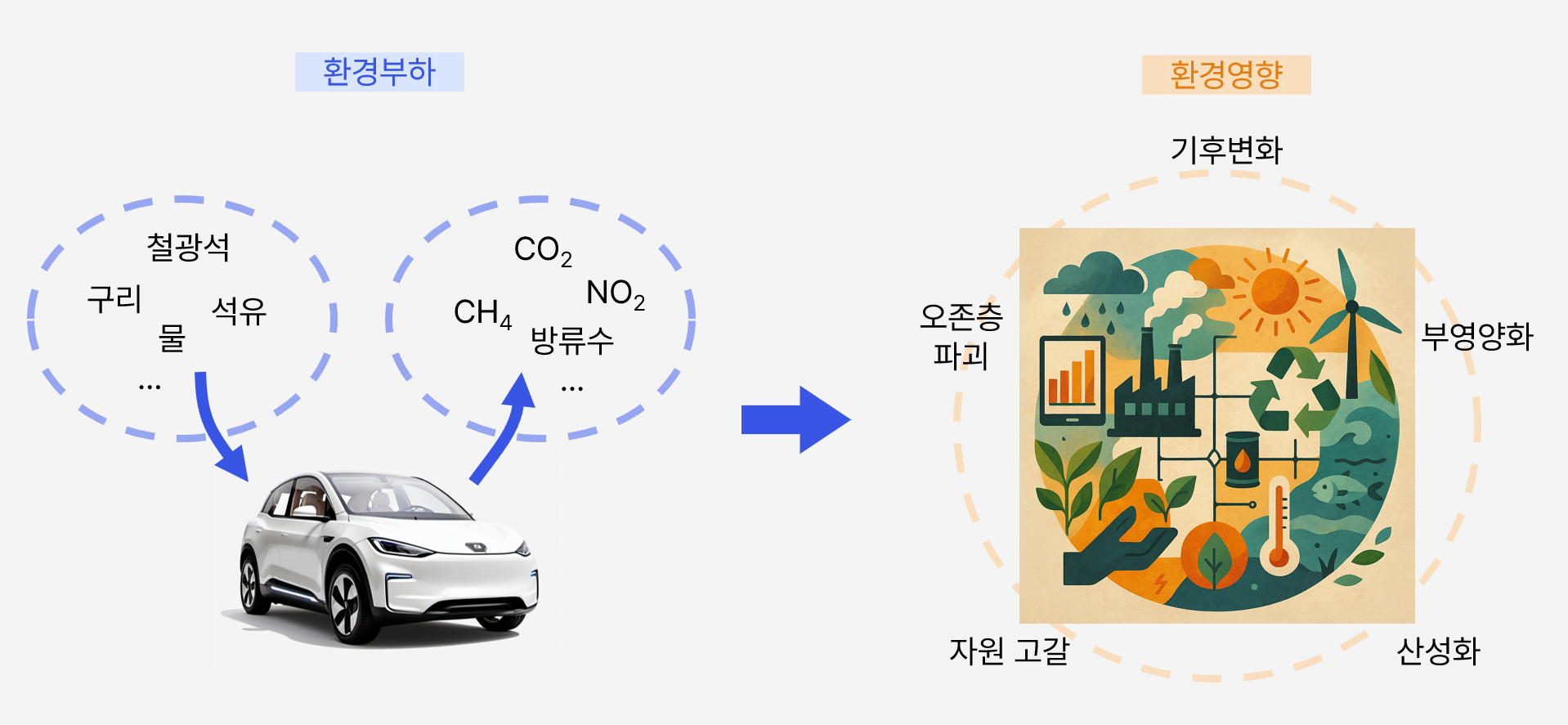

지금까지 우리는 제품이 전 생애주기를 거치는 과정에서, 투입되고 배출되는 물질을 추적했어요. 이때 구한 기본 흐름과 그 양을 환경부하(Environmental loads)라 합니다. 말 그대로 인간 활동으로 인해 자연에서 소모되거나 자연에 축적되어, ‘환경에 짐이 될 수 있는 것들’이니까요.

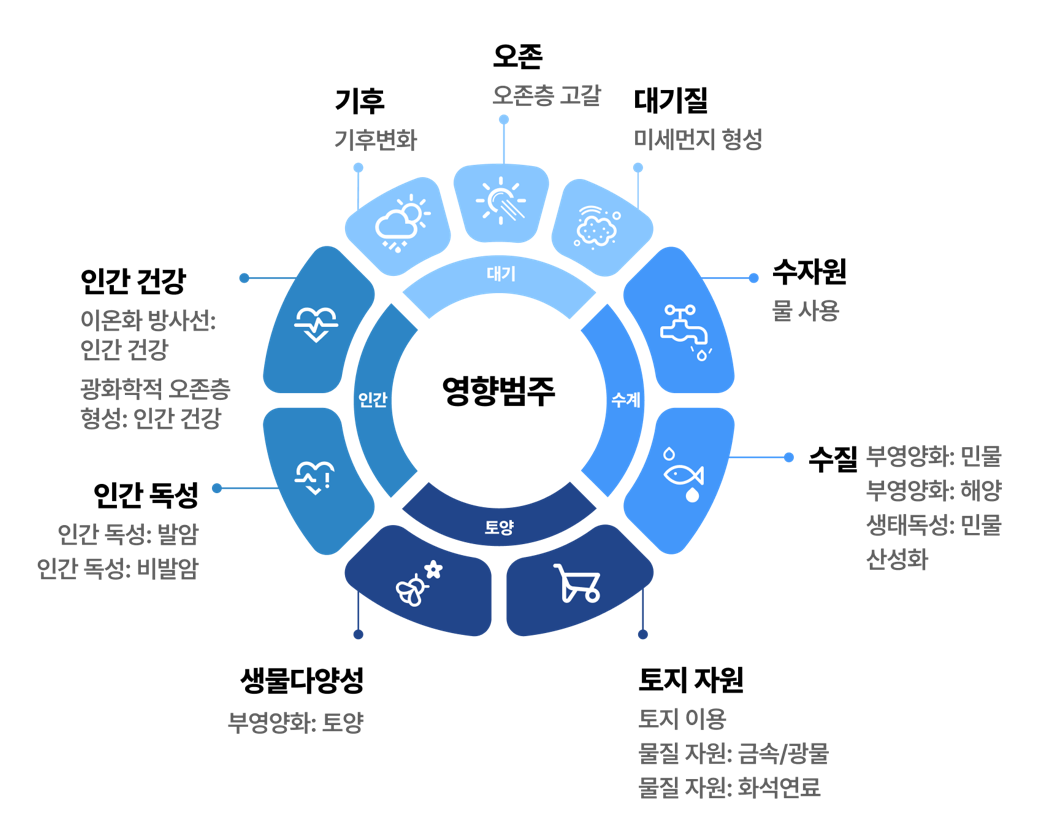

LCA에서 최종적으로 구하고자 하는 환경영향(Environmental impacts)은, 이렇게 쌓인 환경부하가 기후변화, 산성화, 자원 고갈 등 환경변화에 기여하는 정도를 정량화한 것입니다. 이때 ‘기후변화, 산성화, 자원 고갈’과 같이 우리가 살펴보고자 하는 환경적인 고려사항을 영향범주(Impact category)라 합니다. 그러니 LCA에서 다루는 영향범주가 많을수록, 분석 대상이 환경에 미치는 영향을 보다 입체적으로 바라볼 수 있겠죠.

전과정 영향평가(LCIA)의 최종 목표는, 환경부하를 잠재적 환경영향으로 변환하는 것입니다.

LCA에서 다루는 영향범주 중에서는 기후변화가 제일 익숙하리라 생각됩니다. 기후변화에 미치는 영향만을 콕 집어 제품 탄소발자국(PCF)이라 별도로 부를 만큼 중요한 화두가 되고 있죠. 그런데, 실제로 환경에 영향을 미친다는 것은 기후변화보다 훨씬 다양한 이슈를 포함하고 있습니다.

‘전과정평가’는 ‘전과정’과 ‘평가’의 측면에서 모두 넓은 시각을 갖습니다. ‘전과정’의 관점에서는 원료 채취부터 폐기까지 전 생애주기를 아우른다는 특징을 갖고요, ‘평가’의 관점에서는 기후변화, 오존층, 자원 고갈, 생태계 등… 다차원적인 환경영향을 동시에 고려한다는 특징이 있어요. 전자가 앞선 전과정 목록분석에서 제품 시스템을 구성하기까지 실컷 다루었던 부분입니다. 이번에 소개하는 전과정 영향평가에서 고려해야 할 영역은, 바로 다차원적인 환경영향에 있습니다.

다차원적인 환경영향을 고려하는 것이 특히나 LCA의 중요한 역할인 이유는 환경영향 간의 트레이드 오프(trade-off)에 있습니다. 특정 영향범주에서 환경성능을 개선하려는 노력이 때로는 다른 영향범주에 예상치 못한 부정적 결과를 초래할 수 있어요. LCA의 진정한 가치는 바로 이러한 trade-off를 사전에 파악하고 종합적인 시각에서의 의사결정을 지원한다는 데 있습니다.

같은 데이터를 쓰더라도, LCA 결과는 달라지는 이유

앞서 기후변화, 산성화, 자원고갈과 같이 환경에 영향을 미치는 범주를 영향범주라 말씀드렸습니다. 각각의 영향범주는 저마다 다른 평가 기준을 가지고 있는데, 이를 특성화 모델(Characterization model)이라 합니다. 가장 친숙한 ‘기후변화’ 영향범주를 예로 들어볼게요.

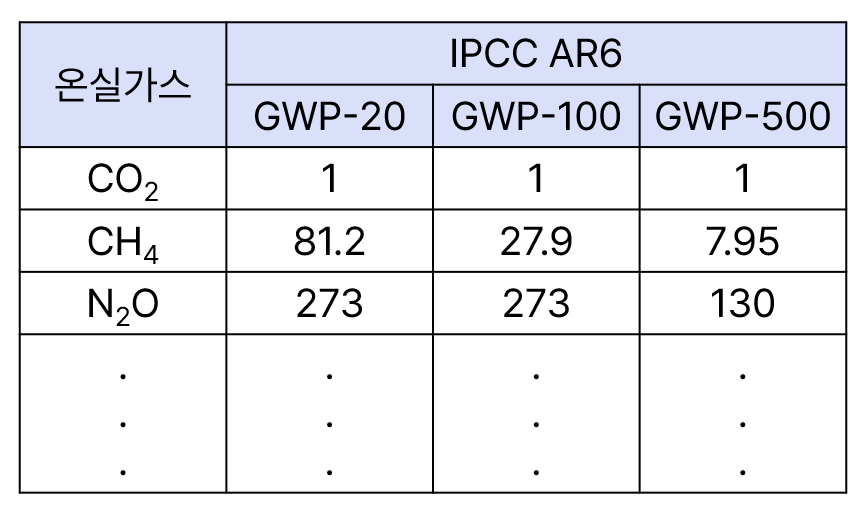

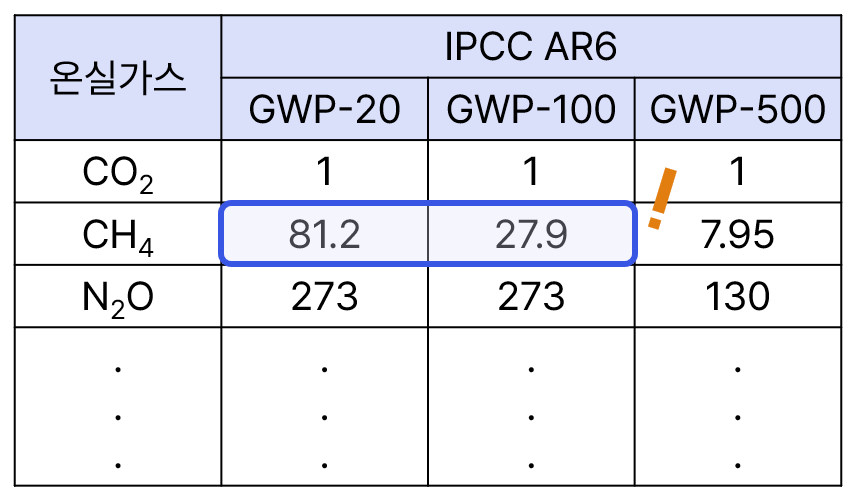

기후변화를 평가하기 위한 특성화 모델에는 여러 가지가 있는데, 그 중 하나는 IPCC 6차 보고서에서 발표한 지구온난화지수(=IPCC AR6 GWP)입니다. 이 모델은 다음과 같이 기후변화의 영향을 모델링해요. 핵심 개념은 간단합니다.

"대기 중 CO₂ 1kg이 기후변화에 미치는 영향을 '1'이라 할 때, 다른 온실가스 1kg은 CO₂ 대비 몇 배의 영향을 미치는가?"

이 비교 지수가 바로 지구온난화지수(Global Warming Potential, GWP)입니다. 예를 들어 메테인의 GWP = 28이라면, 대기 중으로 배출된 메테인 1kg은 대기 중 이산화탄소 28kg과 동일한 온실효과를 유발하는 것이죠. 간단한 표로 나타내면 다음과 같습니다.

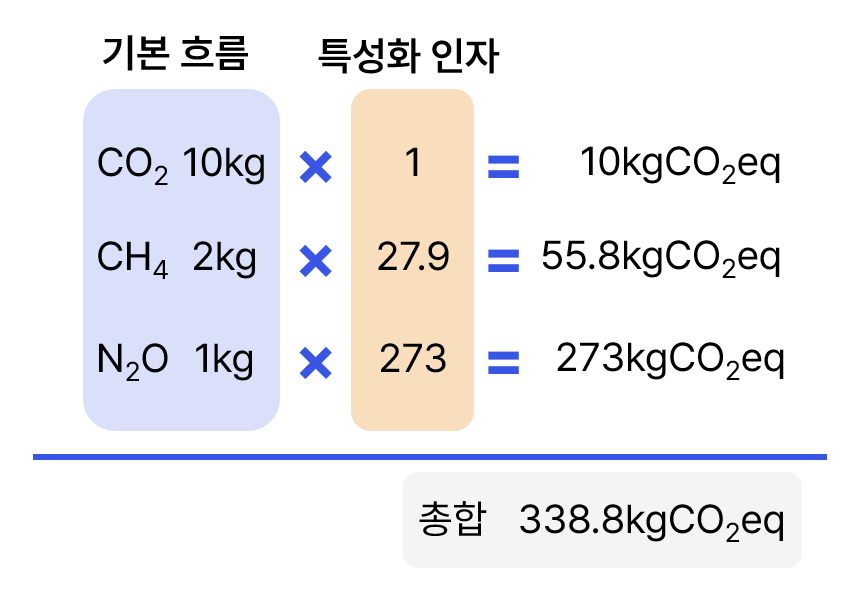

GWP와 같이 특성화 모델에 따라 만들어져, 전과정 목록분석 결과를 환경영향으로 바꾸는 데 사용되는 인자를 특성화 인자(characterization factor)라 합니다.

IPCC에서는 매 보고서마다(Annual Report) GWP를 갱신하여 발표하고 있습니다. 이때 시간적 범위에 따라 20년, 100년, 500년을 기준으로 한 기후변화 영향을 별도의 GWP로 만들어 발표해요. 그래서 전과정 영향평가 시 기후변화에 대하여 활용한 특성화 인자는 ‘IPCC AR6, GWP100’과 같이 표기하곤 합니다. 해석하자면 ‘IPCC 6차보고서에서 발표된, 100년을 기준으로 산정한 GWP’에요.

맨 처음 언급된 메테인에 대한 논의가 바로 여기서 등장합니다. IPCC AR6에서 메테인의 GWP100은 27.9인데, GWP20은 81.2에요. 즉, 기후변화에 의한 영향을 20년을 기준으로 볼지, 100년을 기준으로 볼지에 따라 메테인의 영향력이 3배 가까이 달라지는 것입니다.

그렇다면 어떤 GWP를 사용해야 할까요? UN기후변화협약(UNFCCC)은 온실가스 배출량을 명시할 때 100년 기준의 GWP100을 사용할 것을 채택한 바 있습니다. 우리나라에서도 배출권거래제에서 탄소배출량을 구할 때, 메탄과 아산화질소의 영향을 GWP100 기준으로 환산하고 있어요. 하지만 기후변화의 단기적 시급성을 강조하는 측면에서 종종 GWP20이 언급되는 경우가 있습니다. 특히나 LNG 발전, 축산업 등 메테인이 다량 배출되는 산업의 기후변화 영향을 다룰 때 그렇습니다.

같은 IPCC 모델이더라도 평가 기준에 따라 이렇게 3배 가까이도 개별 온실가스의 영향이 차이가 날 수 있고, 이는 곧 LCA 결과와 직결됩니다. 따라서 LCA 결과를 보고할 때는 어떤 특성화 모델을 사용하였는지 정확히 명시하는 것이 중요합니다.

그렇기에 완성차 업체 등 고객사에서 LCA 결과를 요청할 때는, 사용해야 하는 특성화 모델을 지정해주는 경우가 많습니다. 반대로 LCA를 수행하는 입장으로서 공급망의 LCA 데이터를 활용한다면, 반드시 특성화 인자를 일관되게 적용하여 활용해야 합니다. GWP100과 GWP20은 완전히 다른 단위 체계이므로, 이를 무시한 채 혼용하면 왜곡된 결과를 얻게 될 수밖에 없습니다.

그러니 활용된 영향범주 및 특성화모델을 명시하고 확인하는 것은, 정확하고 신뢰할 수 있는 LCA 분석을 위한 기본 원칙이라 할 수 있겠습니다.

영향평가 방법론, 어떤 것들이 있을까?

GWP와 같은 특성화 인자가 있으니, 환경부하로부터 환경영향을 평가하는 방법은 간단합니다. 전과정목록에서 구한 개별 기본 흐름에, 각 영향범주에 대한 특성화 인자를 곱해서 더하면 되는 것이죠.

이렇게 전과정 목록분석에서 구한 기본 흐름에 대응되는 특성화 인자를 곱하여, 도출하고자 하는 영향범주에 대한 잠재적 환경영향을 산정하는 과정을 특성화(Characterization)라 합니다.

기본 개념 자체는 사칙연산이지만, 제품 하나의 생애주기에 있어서 투입되고 배출되는 물질은 잘 아시다시피 정말 너무 많습니다. 게다가 영향범주가 늘어날 때마다 곱해야 하는 특성화인자도 한 차원씩 늘어나기 때문에, 갈수록 계산이 복잡해집니다. 그래서 대개는 LCA 소프트웨어를 활용하여 LCIA 결과를 연산하곤 합니다.

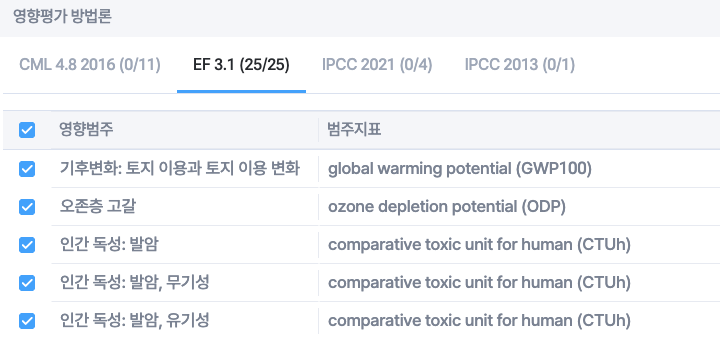

중요한 것은 ‘어떤 방법론을 선택하는지’인데요, LCA 보고서를 보셨다면 CML, IPCC, ReCiPe, EF 등의 용어를 자주 접하셨을 것입니다. 이들은 영향평가 방법론(Impact Assessment Method)이라 부르는데요, 쉽게 말해 여러 영향범주와 해당 특성화 인자들을 하나로 묶어놓은 패키지라 생각하시면 됩니다.

예를 들어 EF 3.1에는 기후변화, 산성화, 부영양화, 오존층 파괴 등을 비롯한 25개 영향범주에 대응되는 특성화 인자가 포함되어 있습니다.

주로 언급되는 영향평가 방법론 몇 가지를 소개해요.

- EF 3.1 (Environmental Footprint 3.1): 유럽 집행위원회(European Commision)에서 제공하는 방법론으로, 유럽의 제품 환경 발자국(PEF)을 산정할 때 활용되는 공식 방법론입니다.

- CML-IA (CML Impact Assessment): 네덜란드 라이덴대학에서 개발된 방법론입니다. 세계적으로 널리 사용되고 있는 방법론 중 하나이며, 국내의 환경성적표지 또한 CML 방법론을 기반으로 한 특성화인자를 활용합니다.

- TRACI(Tool for Reduction and Assessment of Chemicals and Other Environmental Impacts): 미국 환경보호청(US EPA)에서 제공하는 영향평가 방법론입니다. 26개의 영향범주를 포함하고 있으며, 인체 건강에 대한 영향범주가 상대적으로 자세히 제공됩니다.

어떤 영향평가 방법론과 영향범주를 사용해야 하는지에 대한 정답은 없으므로, 분석 목적에 적합한 방법론을 선택하여 활용하는 것이 중요합니다. 특히 비교 분석이나 인증, 외부 제출을 목적으로 한다면, 요구되는 방법론이 무엇인지 사전에 면밀히 확인해주세요.

지금까지 ‘전과정평가’에서 ‘평가’를 담당하는, LCA의 절차 중 전과정 영향평가의 내용을 다루었습니다. 다음 내용을 기억해주시면 좋을 것 같아요.

- 전과정 영향평가는 환경부하를 환경영향으로 변환하는 단계이다.

- LCA는 다양한 영향범주에 대하여 잠재적 환경영향을 도출함으로써, 환경영향 간의 트레이드 오프를 종합적으로 평가한다.

- 활용된 특성화 인자에 따라 같은 데이터를 적용하더라도 LCA 결과는 달라지므로, 활용된 특성화 모델과 특성화 인자를 꼼꼼히 확인해야 한다.

전과정 영향평가의 필수 항목인 ‘특성화’를 중심으로 설명드렸지만, 사실 LCA에는 특성화 이후 단계도 존재합니다. 그 중에는 배출 환경과 영향 특성을 중심으로 유사한 항목들을 묶어서 비교하는 그룹화(Grouping), 기준값을 도입하여 영향범주 간의 상대적 크기를 비교하는 정규화(Normalization), 여러 영향범주의 결과를 합쳐 하나의 환경성 점수를 도출하는 가중화(Weighting)가 있습니다. 이들은 도출한 환경영향을 조금 더 직관적으로 해석하고 비교하기 위한 방법들로, LCA의 단계 중에서도 선택적인 영역에 해당됩니다.

전과정 영향평가는 전과정 목록분석 과정에서의 방대한 데이터 수집에 비하면 비교적 간단한 절차로 이루어지지만, 그만큼 목적에 맞게, 제출 대상에 맞게 영향평가 방법론을 선택하여 적용하는 것이 더욱 중요하다고도 할 수 있겠습니다. 이번 글이 전과정 영향평가의 맥락을 이해하고 다양한 영향평가 방법론에 한 걸음 더 가까워지는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 👣

앞으로 LCA 보고서를 만나면, 어떤 영향평가 방법론이 사용되었는지 한 번 더 눈여겨봐 주세요! 👀

탄소중립연구원 Contents © 2025

검증된 LCA 전문기관,

탄소중립연구원

뉴스레터를 구독하세요

(필수) 개인정보 수집 및 이용 에 동의합니다.